転義法における隣接性と事実の上の関係

〜換喩についての一考察

この文書は、上記論文の草稿をハイパテキストに編集したものです。

最終版は『20067年「語言應用學術研討會」論文選』 (2007) に掲載されています。

摘要

轉義法(比喻)的分類至今仍無定說。而在理論上有瑕疵的分類法也逐漸增加。由於那些分類法將「全體和部分的關係」作為「事實上的關係」,而「類和種的關係」則視為「意思上的關係」。因此他們認為換喻及提喻是兩種本質上相異的比喻。

本文將以菅野(1994)及拙論(2004; 2005),來重新審視「類和種的關係」為「意思上的關係」的論點。並論述當「類和種的關係」被視為「意思上的關係」時,已承認了其正當性是無法被檢證的前提。而那是將轉義法視為與兩種意義都相關的觀點。本論將指出這種觀點並非自明(self-evident)的觀點。想將轉義法還原成辭本身意義的問題的這種作法,反而會產生混亂的轉義法的分類。

0.はじめに

転義法——いわゆる比喩の分類に関しては、古来諸説あり、いまなお定説と呼べるものを得るには至っていない。そもそも転義法の分類に関しては、それぞれの転義法(隠喩、換喩、提喩など)の精密で唯一の定義の存在しないことをもって、それを論じることは生産的な議論を生むものではないとする向きもあるようである。しかし、換喩や提喩といった術語が、文脈によってまったく異なったものをあらわすということはない。一般に信じられているように、理論・検証・分類の三者が科学的方法の基本的な柱であるとするならば、転義法の分類も、常に論じられるものであるべきだろう。また、佐藤(1992: 181ff.)の議論以来、日本の学界で広く信じられている転義法の分類になお議論の余地がある(菅野1994、拙論2004)とするならば、転義法の分類にもなお論じるべき価値があることになる。

転義法の分類、殊に換喩と提喩をめぐる混乱に関して、拙論(前掲書;2005)では、ヤコブソン(1973)、Sebeok (1975)、菅野(前掲書)などに依拠しつつ、換喩と提喩とが根底的に区別できないものであることを示そうとした。本稿では、換喩を説明する際にしばしば用いられる「全体と部分の関係」と「事実の上の関係」とを特にとりあげ、より詳しい考察を試みることとしたい。

1.「全体と部分の関係」について

本章では、巷間流行の認知言語学の文脈でなされた、籾山・深田(2003)の議論について考察することにする注1。

1.1. 「全体と部分の関係」再考

まず、籾山・深田(同書:79)は、転義法を論じる際に「類と種の関係」と「全体と部分の関係」とがしばしば混同されると指摘し、両者を明確に区別する必要があると論じている。そのうえで、換喩と提喩とは明らかに異なる性質の比喩(転義法)であるとする。つまり、換喩と提喩とを区別する根拠は、佐藤(前掲書)の流れを汲んで、「類と種の関係」と「全体と部分の関係」とが異なるものだという点にあるわけである。なお、籾山(2002:77f.)でも同様の見解が解説されている。しかし、籾山・深田(前掲書:84)は、「類と種の関係」と「全体と部分の関係」とが異なるものであることを説明するために、次のように例を挙げている。

例えば、『サクラは花の一種』であるが、『羽は扇風機の一部』であって『一種』ではない。このように、類と種の関係と、全体と部分の関係は明らかに異なるものである。

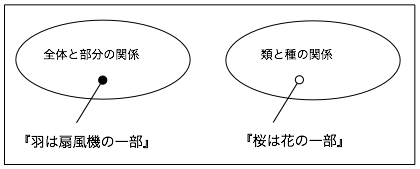

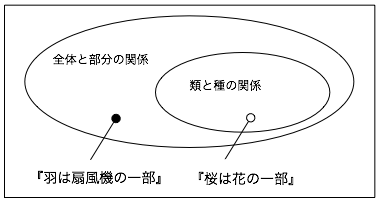

そして、この議論は不正確であるように思われる。籾山らの主張は、「類と種の関係」と「全体と部分の関係」とがまったくの別物であるというもので、図1のようにイメージすればよいであろう。

図1 籾山らの見解のイメージ

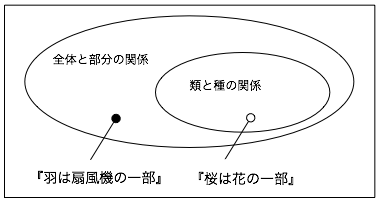

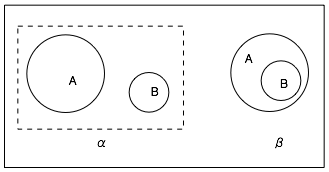

しかし、籾山らが、否定されようとしている考え——「類と種の関係」と「全体と部分の関係」とが根底的に区別できないとする主張は、そもそも「類と種の関係」が「全体と部分の関係」の下位類(一部)であるという主張である。これは、図2のようにイメージすればよいであろう。

図2 籾山らが批判すべきの見解のイメージ

図2では、『羽は扇風機の一種』でないということは、まったく明らかであろう。これは、すべての魚がマグロでないのと同じことである。したがって、本来、籾山らの批判は、次のようなものであるべなのである。

例えば、『羽は扇風機の一部』であるが、『サクラは花の一種』であって『一部』ではない。このように、類と種の関係と、全体と部分の関係は明らかに異なるものである。

そして、このように書き改めてみると、問題の所在がはっきりしてくる。そもそも「『羽は扇風機の一部』であって『一種』ではない」ことは明白であり、それは、「類と種の関係」と「全体と部分の関係」とが——したがって、換喩と提喩とが根底的に区別できないと主張する場合にも変わるものではない。羽と扇風機の関係は、明らかに「全体と部分の関係」であり、何の問題も含んではいないのである。また、桜と花とが「類と種の関係」であることも特に問題ではない。問題があるとすれば、桜と花との関係が「全体と部分の関係」であるのかどうかという点においてである。

拙論(2004;2005)、菅野(前掲書)が論じているように、〈花〉がメタクラス(類を個物として含むクラス)であれば、桜と花との関係は全体と部分の関係だといってよい。つまり、『桜は花の一種』であり、同時に、『桜は花の一部』でもあるのである。

1.2. 転義法と語の意味

籾山・深田(前掲書:79)は、[類似性に基づく]メタファー[=隠喩]と[類と種の関係に基づく]シネクドキー[=提喩]は同種の比喩であり、[全体と部分の関係に基づく]メトニミー[=換喩]はこの2つとは基本的な性格が異なるものである。(角括弧引用者)

と主張する。これは隠喩と提喩とが2つの意味の間に共通の要素を認めることができる

(同書:89)のに対して、ある表現の本来の意味とメトニミーによって拡張した意味との間に共通の意味要素が存在することを必要としない

(同書:89)からである。また、籾山(2002:83ff.)でも同じ見解が解説されている。

しかし、ここで問題にされなければならないのは、転義法を「2つの意味」に関わるものとして捉える視点であろう。隠喩を初めとする転義的な文彩が、語の意味の問題に還元されるものでないことは、すでにリクール(1984)の指摘するところであるし、隠喩が、本来の意味(字義通りの意味)の他に隠喩的な意味(比喩的に拡張された意味)を持つということであれ、自明の理とはいえないのである(例えば、Davidson 1980の議論を参照)注2。

いったい「一升瓶を飲む。」という換喩(換喩交じりの文)で、「一升瓶」と「酒」という2つの語の間に意味の共通性(共通した特徴)がない(いずれもが有機物であるといった共通点があるにしても、「白いものが降っている。」という提喩まじりの文での「白いもの」と「雪」との間の共通性ほど際立ったものとは感じられない)と言ったところで、「一升瓶を飲む。」というとき、実際に飲まれている、あるいはそこで表現されているものが『酒といいうるもの』といった一般的で相対的なものではなく、「一升瓶に入った(特定の)酒」であることは明らかであろう。一升瓶に入っていない酒に対して、『一升瓶を飲む。』と言うことはできない。同じように、「花見に行く。」という提喩(提喩交じりの文)でも、実際に見ようとしているのは、あるいはそこで表現されているものは『花といいうるもの』といった一般的で相対的なものではなく、「花の一種としての(特定の)桜」である。桜は桜でも、花の下位類としての桜でなければ、桜を見ることに関して「花見に行く。」とは言えないのである(この関係については、次章で改めて述べる)。

「一升瓶」と「酒」という2つの語の間に意味の共通性がないというときには、大雑把に示せば《一升瓶→酒》という関係、つまり、「一升瓶」という語が「酒」という語の意味を臨時に表わすと想定されていることになるであろう。しかし、それは必然的な要請ではない。たとえば、語という普遍的な二つのものの間の関係ではなく、二つの事物の間の事実の上の関係がによるものと見ることもできるはずである。これは、同じく図式的に示せば《一升瓶+酒》(したがって、そこには「全体と部分の関係」が成り立っている)、つまり、〈酒の入った一升瓶〉によって〈一升瓶に入った酒〉が指し示されていると考えられる。

少なくとも、換喩が、全体と部分との関係によって成り立っていると考えるのであれば、「一升瓶を飲む。」というときに、「一升瓶」という語が「酒」という語を指している——またそのことによって「酒」という語の意味を意味しているというのは、自然な見方ではないであろう。語の意味ということでいえば、「一升瓶」という語はつねに「一升瓶」という語を指しており、「一升瓶」という語の意味を意味しているだけだとなのである。「一升瓶を飲む。」の「一升瓶」という語「一升瓶を割る。」の「一升瓶」という語とにおいて、前者にのみ臨時に付け加わる意味というものもないと考えるべきではなかろうか。

このように、本稿では、転義法を2つの意味の間の関係と捉える考えは、その帰結——換喩が隠喩と提喩と基本的な性格を異にするという主張を含めて疑われなければならないものと主張する。

- 1)認知的な議論は、我々の常識的な理解を概念化しているという点で正当であり、伝統的に修辞学が換喩と提喩とを区別しようとしてきた動機の説明として十分に説得力がある(拙論2004)。いったい、認知とは人間の日常的な論理に基づくものであり、その論理は必ずしも形式(論理)的なものではないのである。隠喩、換喩、提喩を、われわれが三種の転義法(比喩)として経験することは、レトリックの歴史が証している通りであり、そのことには何ら問題はない。問題にされなければならないのは、換喩と提喩とが論理的(形式的)に分離されなければならないという主張である。

- 2)ここで問題にしようとしているのは、類似性や隣接性が、語の意味の拡張の原理としてはたらくという考えではなく、それらが本来の意味とは別に拡張された意味を保持するという考えである。

2.換喩と事実の上の関係

本章では、換喩と「事実の上の関係」について考察することにする。なお、「事実の上の関係」とは、佐藤(前掲書)を受けて、瀬戸や野内が換喩の特徴としてとりあげている特徴のことである。

2.1. 野内による図示

拙論(2004)では、野内(2002)が提示する図示の問題点について議論した。ここで、再びこの問題をとりあげてみよう。

まず、野内(同書:49ff.)は、シネクドキとメトニミーとの混同の原因は、『上位-下位』関係から成る『類-種』の立体構造を『大-小』関係から成る『全体-部分』の平面構造にすり替えてしまうことにある

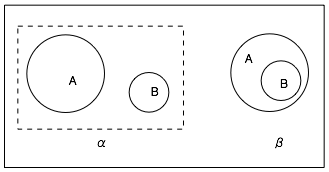

として、換喩と提喩の図示のし方も混同に多いに関係していると説く。〈全体と部分〉の換喩は図3-αのように図示されなければならず、図3-βのように図示することが提喩との混同を招くというわけである。

図3 野内(2002)による換喩の図示

しかし、図3-αは奇妙なものに思える。図3-αは、全体と部分との関係を部分の間の大小関係に読み替えることで成り立っている。その結果、点線の矩形によって部分Bとヨリ大きな部分Aとを包摂する第三項が要求される。しかし、野内(同書)が繰り返し注意するように、換喩で求められるのがAとBとの「事実的関係」であるならば、点線の矩形は必須でないはずである。その関係(ここでは大小関係)が、比較によって構成されるものであるかぎり、Williams (1985: 17f.) が指摘するように、二者を包摂する第三項を必須と見做すのは論理的に誤りなのである。したがって、換喩を図3-αのように図示することは適当ではなく、図3-βのようにしか図示しえないのである。

ここで野内(前掲書)を誤らせているのは、何であろうか。そもそも、図3-αでAとBとが分離して描かれているのは、全体と部分とを基本的に別物であると考えるからであるといえよう。しかし、いつも必ず、全体が部分に分割でき・部分が全体とともに存在するのであれば、全体と部分とは互いに影響しあう関係に置かれているのであって、その限り、少なくとも全体は部分に似ており、同じく部分は全体に似ている(性質や特徴を共有する)ことになるはずなのである。

もちろん、「一升瓶を飲む。」というときに、「一升瓶」と「酒」とが、あるいは「一升瓶」という語と「酒」という語とが別物であることは確かである。「一升瓶」と「酒」との物理的な共通点は、いずれもが有機物であるといったごく基本的なものだけであるし、「一升瓶」という語と「酒」という語とが(少なくとも重要と見做される)意味を共有しているとも考えにくいからである。しかし、「一升瓶」と「酒」との間に、一般的に「全体と部分との関係」が成立しているというわけではないこともまた確かであろう。一升瓶に入ったものだけが酒ではないし、酒が入ったものだけが一升瓶というのでもないからである。すでに述べたように、「全体と部分との関係」が成立しているのは、「酒の入った一升瓶」と「一升瓶に入った酒」との間だと考えられる。そのとき、少なくともそれらの間では、事実の上で依存関係が成立しており、何らかの性質が共有されているべきなのである注3。

野内(2000:57)は、換喩を仮想的であれ現実的であれとにかく事実世界に深く関わる文彩である

と論じ、換喩が事実の上の関係に関わることを強調している。しかし、野内(2002)の議論は、その基本的な発想を、語の意味の間の関係に置いているのではないかと思われる。

では、事実の上の関係とは、どのような関係のことをいうのであろうか。この点については、節を改めて論じることにしたい注4。

2.2. 事実の上の関係

換喩と提喩を論理的に区別しようと努力される際には、しばしば「意味の上の関係」と「事実の上の関係」との峻別が要請される(例えば、佐藤1992、野内2000, 2002、瀬戸1995, 1997)。赤い頭巾をかぶった女の子を「赤ずきんちゃん」と呼ぶのは、〈女の子が赤い頭巾をかぶっている〉という事実に基づくものであり、桜を見に行くことを「花見」というのは、『桜』が意味の上で必然的に花(の一種)であることに基づくというわけである。

まず、換喩、あるいは「全体と部分の関係」が、「事実の上の関係」に基づくという考えは認めることができるものと思われる。たとえば、「山田くん」のことを「眼鏡」というニックネームで呼ぶのは、換喩にもとづく表現だが、このとき、

という文と、

という文とが同じ状況で使用され、それが

という文が成り立つことと同じであるのならば、「眼鏡」と「山田くん」とは「意味の上の関係」にあるといえるだろう。しかし、

- d:「あ、眼鏡が来た。でも、今日は眼鏡を掛けてないよ。」

ということもできることから、「眼鏡」と「山田くん」との関係は、「意味の上の関係」ではなく「事実の上の関係」だと考えるべきであることがわかるのである。

他方、提喩が、あるいは「類と種の関係」が「意味の上の関係」であるという主張が正確であるとはいうことはできないだろう。すでに、菅野(前掲書: 154f.)が指摘しているように、桜が花(の一種)であるということは、特定の分類による偶然の結果であり、桜がいつも花(の一種)であるといったところで、それは、どこまでも植物学的な事実を一般化した表現に過ぎず、「意味の上の関係」ではない。桜が花であるということは、それがごくありふれた現実だというだけで、結局は「事実の上の関係」なのである(一方、『母』は〈女性の親〉という意味であるから、『女性』と『母』との関係は意味の上の関係である)。また、先に述べたように、「花見に行く。」という提喩(交じりの文)で、実際に人が見ようとしているのは、あるいはそこで表現されているものは「花といいうるもの」といった一般的で相対的なものではなく、「花の一種としての(特定の)桜」である。そして、このことは、花と桜との関係——「類と種の関係」が、「事実の上の関係」に過ぎないからこそ成り立つのである。もし、花と桜との関係が「意味の上の関係」であれば、「花の一種としての桜」という表現には、とりたてて述べるだけの意味がないことになるであろう。

このように「全体と部分の関係」が「事実の上の関係」であり、「類と種の関係」が純粋に「意味の上の関係」でないことが明らかであるとすれば、問題は、転義法の分類に際して、なぜ「事実の上の関係」と「意味の上の関係」とが区別されようとするのかという点にあることになる。

本来、「意味の上の関係」は論理的に必然的であり、「事実の上の関係」はそうでないと考えられる。すでに述べたように、『母』が『女性』であることは必然的であるが、『桜』が『花』であることは、特定の分類法による偶然の結果にすぎない。しかし、転義法の分類に関して「意味の上の関係」と「事実の上の関係」とが区別されるとき、実は、そこで比較されているのは、その関係性の一般性の程度であると見做すことができる。たとえば、《桜が花の一種であること》は、《眼鏡が山田君の一部であること》よりも、一般性が高い事実であるということである。もちろん、このような程度の相違は、両者を論理的に区別するものではありえない。しかし、「類と種の関係」が「意味の上の関係」だといわれるときには、明らかに、一方がより一般的であることをもって「意味の上の関係」と「事実の上の関係」とが区別されようとしているように思われるのである。そして、それは、おおよそ次のような関係を仮構することによってなされているのだと考えられる。そこでは、より一般性の高い事実は文脈(による特定性)を捨象され、より一般的でない事実は(特定の)文脈を担わされ、ついに、その相違が截然たるものだと主張されるのである。

これは、すぐに気づかれることだが、このことは、提喩を——あるいは転義法を、語の(2つの)意味の問題と考える視点と結びついている。語の意味というのは、使用の特定の文脈を某かの程度捨象することで想定されるものだからである注5。そのため、事実に依存し、いつも文脈つきである換喩注6は、「事実の上の関係」に基づくものであることが殊更に強調されたうえで、隠喩や提喩とは性質の異なる転義法(籾山・深田2003: 89、籾山2002: 83ff.、野内2000, 2002)だとされてしまうのである。

- 3)それを端的に言い表わす語句が存在するかどうかは、直ちに問題ではならない。

- 4)また、瀬戸(1995, 1997)は、〈類と種の関係〉は意味の上の関係であり、事実の上の関係である〈全体と部分の関係〉と厳密に区別されると指摘している。

- 5)そのために、たとえば、「一升瓶」という語が、特定の使用の文脈において「酒」という語の意味を臨時に担うと主張されるのである。つまり、「一升瓶」という語、および「酒」という語は、個々の使用の文脈を離れて、それぞれの語の意味をすでに持っているわけである。

- 6)実際には、全体と部分の関係の項は、必ずしも(一)語で示しうるものとは限らないということも指摘しておかなければならない。例えば、日本語には「酒の入った一升瓶」と「酒の入っていない一升瓶」の違いを示す語は存在しない。

3.まとめ

これまでに考察した通り、換喩と提喩とを厳格に区別しようとする見解は、以下の問題を含んでいた。

まず、「類と種の関係」を「全体と部分の関係」から独立させることは、論理的に妥当な議論であるとは思われない。また、転義法を2つの意味(語の意味)に関わるものとして捉える視点を無批判に採用することも慎まなければならないであろう。

転義法を2つの意味(語の意味)に関わるものとして捉える視点は、野内(2000, 2002)や瀬戸(1995, 1997)にも見られる。それは、換喩と提喩との関係に関しては、それぞれを「事実の上の関係」と「意味の上の関係」とに対応させるという形で議論させることにつながっている。しかも、換喩が「事実の上の関係」に基づいて表現されることは確かであるが、提喩が「意味の上の関係」に基づくと考える根拠はないのである。

換喩と提喩とを根底的に区別しようとする議論が大きな問題を孕んでいることは既に明らかだと考えるが、そのひとつの源泉が転義法を語の意味の問題に還元して説明しようとする視点にあることを指摘し、本稿の結びとしたい。

引用・参考文献

- 内山和也(2004)「e-textの文体論」広島大学学位論文.

- ———(2005)「転義法の分類に関する小考」,『育達人文社会學報』2, pp.263- 276.

- ———・杉本巧(2002)「隠喩が意味を失うとき」,『広島大学日本語教育研究』12, pp.75-82.

- 佐藤信夫(1992)[1978, 1986]『レトリック感覚』講談社.

- 菅野盾樹(1994)「原初の比喩としての〈換喩〉」,『生命の記号論』pp.147-160, 東海大学出版会.

- 瀬戸賢一(1995)『メタファー思考:意味と認識の仕組み』講談社.

- ———(1997)『認識のレトリック』海鳴社.

- 野内良三(2000)『レトリックと認識』日本放送出版協会.

- ———(2002)『レトリック入門:修辞と論証』世界思想社.

- 籾山洋介・深田智(2003)「意味の拡張」, 松本曜編『認知意味論』(池上嘉彦ほか監修、シリーズ認知言語学入門・第3巻)pp.73-134, 大修館書店,

- 籾山洋介(2002)『認知意味論のしくみ』(町田健編、シリーズ日本語のしくみを探る,5)研究社.

- ヤコブソン,ローマン(1973)「言語の二つの面と失語症の二つのタイプ」田村すゞ子訳[1956], 川本茂雄監修『一般言語学』pp.21-44, みすず書房.

- リクール,ポール(1984)『生きた隠喩』久米博訳[1975],岩波書店.

- Davidson, Donald. "What Metaphors Mean." Critical Inquiry 5 (1978): 31-47. Rpt. in Reference, Truth, and Reality: essays on the philosophy of language. Ed. Mark Platts. London: Routledge & KeganPaul, 1980. 238-254.

- Williams, Bernard. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge Mas.: Harvard UP, 1985.

うちやま・かずや (UCHIYAMA,Kazuya)