この文書は、学位論文をハイパテキストに編集したものです。

1.3.表記における隠喩の機能

〜〈カタカナ表記語〉の機能について

カタカナで表記される語の表現効果や、外来語(洋語)という意味でのカタカナ語を含めたそれ自体の是非などは、しばしば議論の対象となる。但、外来語が「国語」を乱すものと批判されたとしても、欧文脈が批判されることは少ない。欧文脈は、韓国では国語を汚すものと批判されるが、日本では国語の表現力を拡張するものと評価される傾向にある(尹1999)のである。外来語と欧文脈とのもっとも明瞭な違いは、前者が主にカタカナで書かれるのに対して、後者が漢字とひらがなとで書かれることだろう。その表記が、外来語と欧文脈とを意識において分けていることは想像に難くない。古く、東アジア諸国は一貫して中国文化の強い影響下にあった注1が、現在まで漢字を公式な表記に重用しているのは日本だけといってよい。各国語に導入された漢字は、体系の相違などといった言語学的理由によって廃用されたのではない(そもそも、文字より前に確かな体系などないだろう)。各国が民族的な言語・文化を形成・発展してゆく中で、中国文化とともに(あるいはそれに先立って)排斥された(井上1993)のである。一方、20世紀に至っても、欧米言語の帝国主義的膨張に対して、日本は文化的アイデンティティを中国文化――というよりも漢字の中に求めがちであった。その基本は、米国の帝国主義対日本の伝統主義という図式であり、さらに「『漢字を救え!』キャンペーン」注2では、文字コードという専ら技術的問題が、欧米資本による文化的侵略だと述べ立てられることになった。しかし、実際には、漢字への拘りは国際語を目指すべき日本語の大きなハンディキャップ(田中1993:101ff、117ff.)となっているのである。〈正しい日本語〉が表示できないものと機械を遠ざけるほどに、日本語は廃れてゆくだろう注3。

- 1)「国風文化」とは、東アジアの交易システムの変化で大量流入した中国文化が大衆化されたもの(榎本1992)だが、村井(1976)は、「国風」を「くにぶり」と解し、中国を「都」とした「辺鄙の文化」との解釈を示している。いずれにせよ、一般には、「国風」という(比較的新しい)用語が純粋に日本的なものと誇られ、卑称と意識されることはなかった。

- 2)日本文芸家協会が1998年に開催したシンポジウム(「漢字を救え!」)に代表される一連の活動を指す。

- 3)たとえば、西垣(2001:105)は次のように主張している。

われわれ日本人は、漢字をはじめ日本語特有の文字に関して、国際会議で主張を繰り返していかなくてはならない。そして、こちらの主張を認めてもらうためには、各国の文字処理について、日ごろから技術的な協力活動を続けていかなくてはならない。

外来語(洋語)をはじめとしてカタカナ語の「氾濫」が指摘されて久しい中で、コンピュータの普及による漢字の「復権」といった主張もしばしば聞かれる。本節では、カタカナと漢字との関係において、「片仮名表記語」が漢字に置き換えられてゆく方向の考えられることを論じたいと思う。具体的には、まず日本語の言語表記体系におけるカタカナの位置を確認し、漢字・平仮名の代替表記としての「片仮名表記語」を定義する。また、片仮名表記語のいわゆる「表現効果」について考察し、e-text環境における片仮名表記語の消長に対する一定の理論的予測を立てることを目指す。

日本語の言語表記体系 (script) は、文字体系(notation)としての漢字・平仮名・片仮名・ラテン=アルファベット・アラビア数字の(部分)集合からなる集合であると考えられる。また、言語表記体系に、句読法、書字方向と折返し方向などの規則(表記規則)を加えた体系は、表記体系(writing system)と呼ばれる。文字体系間の使い分けは、表記規則によって厳密に律されているわけではない。その使い分けは、一般に慣習的で、現代日本語では、概念的意味を表す部分が漢字で、文法的意味を表す部分が平仮名で表記される。但、その慣習的であるところが、日本語の正書法(orthography)の確立の障害であるとも指摘される(森岡&柴田1975:93-6)。また、文字体系間の使い分けには、語種との関わりも認められる。和語(固有成分)は、主に平仮名もしくは漢字、非固有成分のうち漢語(近代中国音を除く)は、主に漢字、いわゆる外来語は、主に片仮名で表記されるものとされる(『日本語教育事典』285ff.)。

土屋(1976:147)は、外来語以外の要素を表記するカタカナに以下の4つの場合があるという。

- 片仮名で書く習慣のあるもの。

- 漢字制限のため漢字で書けず、片仮名で書くもの。

- Bが習慣化して、範囲が広がったもの。

- 平仮名と違った、あるニュアンスを持たせるもの。

但、本節では、漢字制限といった文字政策について論じることが目的ではないので、考察の起点としてカタカナで表記される語の分類を考えることからはじめたいと思う。まず、新聞を対象にカタカナが表記する(言語)要素を調査した。今回用いたのは、毎日新聞朝刊(1999年8月18日付12A版)全面(1面〜26面、商業広告・図表・図版を除く)である。調査の結果を品詞別に整理して表1.3-1に示す。

調査にあたって、注意を要する点は以下の通りである。

- 原則として複合語水準を一語と認定した

- 形容動詞の分類は立てず名詞として処理した

- 混種語を二重カウントしたため合計が一致しない

- 野球用語「ゴロ」は語源が明確でないため個別の集計から省いた

【表1.3-1】

表1.3-1 カタカナ語の使用実態(品詞別)

| 総語数 | うち非外国語・外来語 |

|---|

| 異なり語数 | のべ語数 | 異なり語数 | のべ語数数 |

|---|

| 普通名詞 | 543 | 1209 | 44 | 65 |

|---|

| 動詞 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|---|

| 感動詞 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|---|

| 代名詞 | 2 | 4 | 2 | 4 |

|---|

| 副詞 | 13 | 13 | 13 | 13 |

|---|

| 固有名詞 | 390 | 783 | 52 | 117 |

|---|

| 地名 | 100 | 287 | 2 | 3 |

|---|

| 人名 | 111 | 185 | 5 | 14 |

|---|

| 組織名 | 95 | 150 | 12 | 23 |

|---|

| 動物名 | 12 | 38 | 12 | 38 |

|---|

| 植物名 | 19 | 40 | 14 | 29 |

|---|

| その他 | 53 | 83 | 7 | 10 |

|---|

| 符号 | 7 | 8 | 7 | 8 |

|---|

| 音声形 | 5 | 6 | 5 | 6 |

|---|

| 合計 | 963 | 2026 | 126 | 216 |

|---|

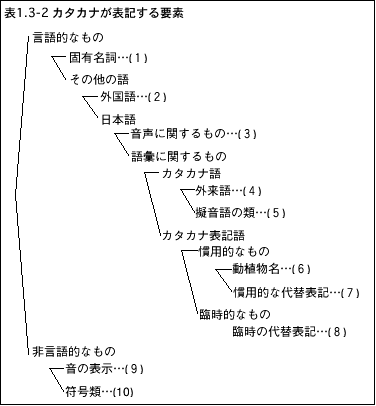

ここでは、以上の結果から、カタカナが表記する要素の分類を以下のように考えたい(表1.3-2も参照)。

- 固有名詞(地名・人名・組織名・団体名・題名など)

- 外国語(日本人のカタカナ英語・ブロークン英語注4を含む)

- 外国人による日本語(の音声)

- 外来語(和製英語を含む)・近代音による漢語

- 擬音語・擬態語・擬声語

- 動物や植物の和名注5・俗名

- 漢字の慣用的注6な代替表記

- 臨時に特定の語(を示す)

- 臨時に特定の音(を示す)

- 符号の類

- 4)ジャパリッシュ、ジャパングリッシュなどとも呼ばれる。国際語としての英語は、その地域的変種である英国や米国の英語に代表されるのではない(小林1999)。

- 5)動植物の和名を片仮名表記にした場合、素人には異分析を生じることがある。アオアズマヤドリ[×アオアズマ・ヤドリ](青東屋鳥)、オオマリコケムシ[×オオマリコ・ケムシ](大鞠苔虫)。

- 6)慣用的か否かの識別は、辞書の記述をもとに行なった。

表1.3-1の調査結果を、この分類をもとに整理し直すと、表1.3-3のようになる。

【表1.3-3】

表1.3-3 カタカナ語の使用実態(機能別)

| 総語数 | うち非外国語・外来語 |

|---|

| 異なり語数 | のべ語数 | 異なり語数 | のべ語数数 |

|---|

| 固有名詞 | 357 | 704 | 26 | 48 |

|---|

| カタカナ英語 | 2 | 2 | 0 | 0 |

|---|

| 外国人の日本語 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|---|

| 外来語 | 498 | 1141 | 0 | 0 |

|---|

| オノマトペの類 | 13 | 13 | 13 | 13 |

|---|

| 動・植物の和名 | 31 | 78 | 26 | 67 |

|---|

| 慣用的代替表記 | 12 | 14 | 12 | 14 |

|---|

| 臨時の代替表記 | 36 | 58 | 36 | 58 |

|---|

| 臨時の音の表記 | 5 | 6 | 5 | 6 |

|---|

| 符号・記号の類 | 7 | 8 | 7 | 8 |

|---|

| 合計 | 963 | 2026 | 127 | 216 |

|---|

このうち、分類の(4)(5)を「カタカナ語」、(6)(7)(8)を特に「片仮名表記語」と呼ぶことにする。片仮名表記語は、オノマトペの類を除く和語や漢語がカタカナで表記されたもので、本来、漢字・平仮名での表記を予定されるべき語が、カタカナで表記されたものであるといえる。以上の各号の関係は次のように示すことができる。

言語的なもの〔固有名詞・その他の語[外国語・日本語{音声・語彙(カタカナ語・カタカナ表記語)}〕・[非言語的もの(非言語音・符号)]

【表1.3-2】

片仮名表記語は、漢字・平仮名との関わりにおいて考察されるべき側面を有している。たとえば、樺島(1978:210f.)は漢字の勢力は次第に失われるだろうが、その速度に影響を与えるのは、片仮名の使用ではないかと感じられる

と書いている。また、佐竹(1989)は、若者における感情の表出をもととする話しことば的表現が、非標準的なものとしてカタカナ表記を好むと述べている。カタカナ表記が、非標準的である点にその表現性の基盤を持つという意見には、現在、逆説的な傍証と見做しうるものが付けくわえられうる。近時文章は、カタカナ語よりもむしろ(難解な)漢字が多いという見解とともに、それは現れるのだが、カタカナ語が「氾濫」し、文字表記中にカタカナの占める割合が多くなると、寧ろ視覚的に漢字が新鮮になるというのである。樺島(1981:190)は以下のような予測を記している。

漢字を守って“漢字仮名交じり文”を正式の日本文章とするのならば、今、直ちにむやみな外来語・外国語の使用と、漢字を片仮名書きにすることをやめなければ取り返しがつかないことになる。これは文部省の仕事というよりは、文章を書くすべての日本人の問題である。日本人が、漢字の代わりに片仮名書きすることを止めようと、現在、決心しなければ、漢字は片仮名に食われてしまう。

そして、少なくとも、このときに、漢字の復権(漢字による表記への回帰)が予見されているのでなければならない。ワードプロセッサの普及によって、漢字使用に対する学習コストの低減という状況はあるものの、「食う−食われる」の比喩を続行すれば、被捕食者が減少して捕食者が増加すれば、繁殖しすぎた捕食者は自ら被捕食者の増加を予言することになるからである。

しばしば、片仮名は、その直線的で省画化された形態が、軽快でスマートな心理的効果を持つと説かれ、それが外国語(漢文訓読→洋語)を表記するという職能をもって存在していることが付け加えられる。しかしながら、漢字表記の「復権」には、心理的側面以上に、それが非標準的表記であるがゆえの前景化が関与的であるといえる。片仮名表記語は、漢字や平仮名との比率において考えられるものであって、とりわけその〈表現効果〉を論じるとき、心理学的要因はさまで有効ではない。漢字や平仮名との比率という観点よりすれば、現代語の規範文体

(木坂1999:9)に対する規範的な表記体の問題を考えなければならない。

樺島(1981:192f.)は、横書の普及にしたがって、外来語を原語の綴りで表記することが一般化し、終に、ラテン=アルファベットが片仮名の地位にとってかわり、〈平仮名+ローマ字を基本に漢字を併用する表記〉が標準になると予想することも決して無理ではない

と予言する。日本語の規範的の表記体が「平仮名・ローマ字・漢字交じり文」となるのかどうかは未だ見定められないが、樺島の予想する現象が観察される領域も存在する。陣内(1998:99f.)によれば、戦後のヒット曲名では漢字かな型の漸減傾向、アルファベット型の急伸、そしてその間隙を縫うようなカタカナ型の微増漸減傾向が見られ

るという。他にも、アルファベットによる表記が行なわれている領域にコンピュータ関係分野がある。例を挙げると、「IM市場制覇を狙うMicrosoftの権謀術数」「コンテンツ配信のAkamaiに、AppleとCiscoが出資」「メルコ,Macintosh用の外付けSCSI DVD-RAMドライブを発売」「ProphetがIBMのPowerPCマザーボードの利用計画を発表」「申し立ては,ソーテックのWindowsパソコンe-oneの流通および販売を禁止することを求めたもの」。

但、ここでは固有名詞という問題を考えなければならないだろう。ある対談で、次のようなやりとりがなされるくだりがある(佐倉&北野1995:228f.)。

雨宮:ときどきあまりいいとは思えない訳が流布されることがありますよ。それが実は、混乱を招いていることがある。

佐倉:コンピュータサイエンスの用語は、カタカナばかりですよね。

北野:日本語には訳さないままのことが多いよね。

佐倉:分子生物学では、頭文字だけとって略語にしちゃうことが多い。

北野:でも会社名などもひどい訳がありますよ。これは単純な語訳というか訳しすぎかもしれないけど、デジタル・エクイップメント(DEC)を『デジタル機器株式会社』と訳していたものがあったんですから。IBMは、『国際事務機株式会社』。

佐倉:じゃあジャストシステムは、『ちょうど体系』なんて訳されちゃう。

北野:最近読んだ本にも、笑えないようなそんな訳がたくさんあった。

新たな外国語の取り入れなどによるカタカナ語の増加は、常にカタカナ語弱者

(陣内1998:96)を産み出さずにはいられない。カタカナ語のような単純借用でなく、外国語を翻訳借用することは、カタカナ語弱者に対する対応のひとつではあるが注7、過剰な翻訳(翻訳が常にある種の過剰を引き込むこと)という問題に注意がなされるべきであろう。たとえば、ソシュール学説をめぐる時枝誠記と服部四郎らとの生産的であったとはいいがたい議論の根本に、時枝が恐らくは小林英夫の訳本をしか利用せず(根来1985)、小林の訳語(entitéを《実在体》とするなど)がソシュール批判の論拠とされたという事実があった(丸山編1985:158ff.)ということをわれわれは既に知っているのである。とりわけ、それが固有名詞である場合には、無理な翻訳は避けられるべきであり、英語以外の人名や国名・地名などは、原語のつづりでは読み方が分からない場合が多くなるだろうが注8、無用の誤解を避けるためには、その表記を原語の綴りによって行なうことも有効であると思われる(ラテンアルファベットの使用には、Microsoftが米国籍企業で、トヨタが日本籍企業であるというような情報を表示する機能も認められよう)。従って、そのような範囲では、樺島の指摘する〈漢字→カタカナ→アルファベット〉という変化が起こると予測できることになろう。但、このような現象が、規範的な表記体に対して起こるのかどうかという点では、更なる留保を必要とする。

- 7)大阪読売テレビ「ニューススクランブル」内の陣内正敬の発言。「NNN24」99.8.31放送分による。

- 8)「ギョエテとは、おれがことかとゲーテいい」の戯句が有名だが、Alekhine[1892-1946:元チェス世界チャンピオン、ロシア−ソビエトからフランスに亡命]はどう読むべきか。「アレヒン」か「アリョーヒン」か「アレキン」か「アリューヒン」か。あるいは、チェコ語の有声ふるえ摩擦音を含む“ドボルザーク”はどのように発音すべきか。

土屋(1976:151ff.)は、「はな」「くび」「ゆめ」の語をとりあげ、漢字表記語と片仮名表記語とが併行して行われた場合、前者の方がヨリ具体的な事物を指すと述べている。言い替えれば、片仮名表記語は対象の比喩的拡張を表示するということになる。

一方、表記の問題は、表現に本質的でないという意見もある。例えば、平野啓一郎の小説の表記については、ペダンチックな文字遣い

も指摘される(川村1998)。アラビア数字が多用される傾向の中で「千四百四十四年」のような表記は反動的であり、古色蒼然としたものである

。但、そのような表記の問題は、文学の表現において「文體」の問題が重要であるようには、ほとんど重要ではないという。『鴎外』と『 外』という表記(文字体)の違いによって本質的な差異が生み出されるわけではない

外』という表記(文字体)の違いによって本質的な差異が生み出されるわけではない

。

表記が文体の問題に本質的でないという指摘は賛同できるものである。但、字体の幅と文字種の選択とでは、問題は同じでない。「渡邊さん」と「渡辺さん」とが同じという程度には、「渡辺さん」と「ワタナベサン」とは同じでないと考えられるからである。たとえば、われわれは、明らかに前者が日本人(日本語母語話者)の呼びかけであり、後者が外国人(日本語非母語話者)の呼びかけであると理解することができるのである。但、そのときにカタカナは音だけを抽出して転写しており、それが表音文字と呼ばれる所以であろう。この、音声形を表示する機能は、カタカナを、一面、客観的な機能を持つものとして見做さしめる。そして、「サルからヒトへのミッシングリンク」、「イネの来た道」、「平成コメ問題」、「ニホン人」のような表記に対して、片仮名表記語が対象を客観的に構成するという機能を持つと認めるに吝かでなくなるのである。

イリイチ(イリイチ・網野1986:61)は、アルファベットが西欧文明の基本概念の形成に関わって果たした意味について考察している。イリイチは、アルファベットには、識字化という意味でなく、アルファベット化(無意識的識字)という問題が生じるのだという。アルファベットは、それによって記述された言語そのものを知らず、あるいは記述された内容が理解できなくとも、文書が読めるという機能を(ことの善悪は別にしても)持つわけである。翻って、片仮名にも、本来、同じ種類の機能が存在しているはずである。漢文訓読の補助記号として発生し、現在に至っても外国語表現に用いられることは、アルファベット同様、その文字さえ知れば、様々の言語を自らの言語の中に表現できる可能性を持つということに気づかされる注9。そのことを確める実際の例が、進行しつつあるという報道のなされたことがある(毎日新聞1999年1月4日付朝刊)注10。但、ここでも、片仮名は、音だけを抽出する点で、言語の翻訳にではなく、コードの翻訳に関わっている。同時に、カタカナの直線的で省画化されたその形態は、筆記主体の書き癖を目立たなくするものでもあるだろう。書く身振り・手振りを覆い隠すことは、書きつつあることから意識を遠ざけ、一般化され・抽象化された対象につくことを容易にするものと考えられる。

- 9)漢文訓読は、中国語(漢文)を読む技法であるというより、日本語(和文)を書く技法として発生したと捉えられるべきである(山城1993)。

- 10)その概要を以下に示しておく:南米ペルーの先住民族アシャニンカ族が、公用語のスペイン語におされて消滅が危惧される部族語(アシャニンカ語)を文字言語として残そうと考えた。ただ、スペイン語のアルファベットは「侵略者の言葉」として拒絶感が強い。アシャニンカ族は、言語学者に向けて民族文字の作成に協力するようインターネットを使って呼びかけ、これに応じて協力を申し出たザビネ・コッペ氏(山陽学園大助教授)が、最適の表記手段としてカタカナを提唱した。

カタカナは、ローカルなコードをグローバルなコードに変換し、筆記主体の身体を曖昧化することで普遍につこうとする。そして、この客観性が、メタファーとともに本節での問題のひとつを構成することになる。片仮名は、片仮名表記語を産む動力として、つまり、その〈表現効果〉として、概念のメタファー的拡張と、対象への客観性の確保とに機能していると見られる。それらはともに、特定の解釈に回収されうる特性を持っている。このようにして与えられる片仮名表記語の二重性が、その未来を予見するものと考えられなければならないのである。片仮名表記語は、そのことによってコンピュータに、コンピュータによって再編されるコミュニケーションに、必ずしもそぐわないのではないか、と予測されることになる。

コンピュータ上でも、文字がその重要性を喪失するのでないことは、経験的にもすでに明らかであろう。文字を顕在化する人間の方法(書字行為/筆記行為)は、技術とともに変化する。肉筆(尖筆・鑿・刻刀・毛筆・万年筆・ボールポイントペン・鉛筆・サインペン・シャープペンシル・電子ペンなどが関与する)、キーボード入力(マウスなどの補助手段を含む)、タッチパネル、音声入力、脳内の電気信号の自動変換。最後者の実用性は定かでないが、音声入力は実用化に十分な水準に到達しつつある。同様、刻印された文字も、そのあり方に変化を生じる。対象に穿たれた痕跡、インク(墨、カーボン)のしみ、ディスプレイ上に点滅する光のドット……のようにである。このような技術の発展は、文字をして本来の機能を追及せしめるだろう。それは、活字印刷という直線的関係から逃れ、また、音声の十全な再現であるとか、一個の概念の表示であるとかいった重責からも逃れる。文字は、移動可能で、つまり保存可能な――移動の前後を通じて物理的形象の同一性を確保しうる程度の永続性が保証される――視覚表象として期待されたものであると考えられる。

人間やコンピュータが構成するネットワークの上で、文字は、記憶を記録し、記録から記憶を生み出すメディアとして、複製され移動し続ける。文字素という概念は、字形(文字がとる視覚的実態/物理的実質)における示差的特徴の収束を意味すべきであり、単なる抽象化された字形(字形のことなりを捨象して字形と「類−例」の関係を構成する概念)と捉えられた場合には、語学的とはいえず、工学的な概念と見られる(拙論1999:70ff.)。それが工学的に構成される概念であるときには、ミーム(ドーキンス1991:306f., 509ff.)が外形(視覚的ヴィークル)を獲得するための装置であると再解釈されるかもしれない。従って、文字は、コンピュータ上で、文字データとしてのみならず画像データとして処理されてもよい注11。デジタル環境においては、そのことによって、文字の果す文化的機能が減退するのでは一向にないからである。

- 11)オンライン電子出版や、電子図書館について考えたとき、文字コードの制約などによってテキスト化が難しい古書や稀覯本、文字学や考古学の専門書の類は画像データとして提供される必要がある。

コンピュータ上で、文字がその重要性を喪失するのでないことのもう一つの証左は、コンピュータにおけるメタファーを検証することによって与えられる。

それが歴史に現れて以来、文字に必須の役割は、数的情報を管理することであった。それ以外の物質的手段(石、貝、結縄、割符)も、同様の機能を果たしうるが、穀物の収穫量や会計帳簿を記録することこそ、文字に期待された機能であった(ガウアー1986)。同様に、コンピュータは、文字や画像や音声を扱うという以上に、本来は数字を処理するものである(コンピュータは暫く前まで「電算機」、「電子計算機」とも呼ばれてきた)。ボルター(1994:16f.)は、端的に言って、コンピュータ・プログラミングは、数学者と論理学者が幾世紀にもわたって行ってきた記号操作の最新版である…形式言語は、従って、コンピュータにとって自然言語である

という。われわれは、17世紀以降、複雑な数式が最も論理的で記号的な表現であり、その到達点がコンピュータなのだと理解しなければならないわけである。コンピュータは、「数」を〈書き−読む〉ものであり、形式言語の極限として、メタファーから最も遠いものように思われもする。しかも、コンピュータはメタファーで覆い尽されている。

ここで、われわれは、メタファーを排除するところに成り立つ言語の透明な論理性が、メタファーの産物であったことに思い至る。言語はその本質においてメタファーとならざるをえない。

修辞学は、文法と論理学に対するはっきりと否定的な関係によって、三学科が(拡張して考えるなら言語が)認識論的に安定した構造物であるという主張を、たしかに無効としてしまう…比喩表現と同様に文法も読むことの不可欠の要素であるわけだから、読むことは、結果的に、文法的認識がその修辞によるずらしによってたえず無効とされる否定的な過程ということになるだろう。(ド・マン1992:50)

脱構築が明したのは、比喩言語と論理言語とは区別できず、というよりその区別自体がすでにメタファーであり、メタファーとの分離を公然と主張し論理の厳密さ緻密さを誇るはずの哲学的言語ですらメタファーであることが避けられないということであった。言語の本来の意味を、メタファーによって伝達される意味から引離そうとする試みは、そのような境界が無効であることを暴きだす。

コンピュータについて「〜メタファ」といえば、システムとユーザとのインタフェイスの基本となるコンセプトを指す。パソコンにおけるヒトと機械との対話は、ひとつには、効率的なインタフェイスの開発という問題であり注12、同時に、それは、メタファの問題ともなる。

- 12)

パソコン関係者にとって大切なのは、コンピュータをヒトの道具としていっそう洗練させていくことだった。そこではヒトと機械の対話技術が重視され、ヒトの能力を機械で補強しいかに引き出すかが問題となる。こうしてパソコンの目的はAIではなくむしろIA(Intelligence Amplifier) 、すなわちヒトの知能の増幅機械ということになる

(西垣1997:10-11)。

デスクトップ=メタファは、画面(ディスプレイ)を机の上と考えるものであり、特定の概念を有形化する(「ディスプレイは机である」の形で定式化できる)。これは、別の言い方をすれば、画面を机と見立てる(〜を〜の視点から〜として見る)ということで、このメタファーによって、われわれユーザーが画面を「デスクトップとして見る」ことが可能とされており、あるいは、画面を机としてみるように強いられている――メタファとはディスプレイが机に似ているという意味ではない。寧ろ、それは机なのである。記号と呼びうるものは、特定の形態を有し、われわれの知覚の網に掛かるが、ここではメタファーによってわれわれの認識や行動が組織されており、メタファはインタフェイスの構築に関わりながら、コンピュータというハードを没意識化するように働いている。「ファイル」「フォルダ」という語によって、われわれはそれが0と1とからなるデジタルなデータの磁気的な記録であることを忘れがちである――時として、ディスクを過信し、バックアップを怠ってしまう。また、あらゆるメタファは、そのメタファが媒体を透明にすることによって忘れられがちであり、デスクトップを机の上だと意識することは実際に殆どない(「デスクトップはデスクトップである」)。これは、コンピュータのインタフェイスを支持するメタファの特性であると考えられる。デジタル環境で文字と人とを繋ぐ、コンピュータのマン=マシン=インタフェイスは、様々なメタファによって支持され、そのメタファは、コンピュータのハードを没意識化することによって特定の認識をユーザーに強制し、メタファそれ自体の存在を没意識化させる。

シャルチェ(1999:124)は、物理的形態が知的美学的内容に影響を与えるということを認めるなら、ある作品が冊子本から電子ネットワークへという具合に、異種の表示形式に移植されたとき、その作品を受容する方法もまた変化することを無視してはなりません

と発言している。たしかに、冊子本の持つ重量感や装飾機能、或は酸化した紙や堆積した埃の匂いは電子本では失われてゆく。対象との身体的関わりは移り変らざるを得ない。また、光のドットを利用したメディアであるコンピュータは、対象を視覚的に構成(把握)するやり方を変革する(三田村1991:68f.)。ネットワーク=メディアが即時性を問題にするのは、それが時間差の極めて小さい双方向伝達を可能にするからだけでなく、それが即感性を要求する電光メディアであるからである。しかし、電子ネットワークが、それを構成する種々のメタファ(例えば、電子“図書館”はその代表例となろうし、電子“本”はブック=メタファやページ=メタファによって有形化される)によって受容方法を支配する可能性が考えられてよいだろう。われわれは「本を読む」と言って、「本を見る」とか(記憶の在処を問われたとき以外)「本で読む」とは言わない。一方、多くの場合、CD-ROMは「再生する」のであり、「ウェブページを見る」のではないだろうか。いまだウェブは〈読書〉するものにはなっていない。

コンピュータは、プログラムが与えられなければ〈ただの箱〉である以上、プログラム(コード)を構成する文字によってその機能が発揮されることになる。他方、コンピュータは人間との関わりをメタファによって構築している。前者は、「文字通り」の意味(「事実」と理解される)が人間に対して持つ実践的拘束力に似ており、それが「文字通り」でない構築によって支えられる。また、メタフォリカルに提示され建設されてきたテクスト(の表象)は、ハイパテクストによって「文字通り」に実現され、その実在が証明される。コンピュータは、文字通りの意味が、文字通りでない表現によって、テクストを文字通りに再現するところで、言語におけるその重要性を確保するのである。

コンピュータは、表層での統合と二極性との絶えざる反転を重層的に仕組みながら、そもそもは(単純な仕組である)電機的な回路の(多少複雑な)組み合わせに過ぎないディスプレイ上の振舞いを知的なものとして人間が受容する下地を構築している。客観性の確保とメタファー的拡張とに関わる「片仮名表記語」の二重性は、不安定な反転を生ずることなく、常に特定の解釈に回収されうる。このような「片仮名表記語」の「文字通り」の姿勢は、一見コンピュータのメタファを働かせる上に有用であるようにも見える。メタファを機能するには「文字通り」の姿勢が必要であり、そのことによって認識が新たに組織され、あるいは、解釈が変更され、種々の効果をもたらすからである。但、片仮名表記語に付随する「文字通り」の姿勢は、常に一意性に回収されるという点で、些か強力である。それは、それがメタファーであるという認識を同時に植えつける。それがメタファーであるという認知は、メタファーを起動する十分条件ではあるが、必要条件であるとは言い切れないであろう。殊に、コンピュータのインタフェイスは、メタファがそれと知られずに機能しているかに見えることによって、人との対話(コミュニケーション)を、その望ましいレベルで行うことを可能にしているように見える(視覚のメタファー)。従って、片仮名表記語の二重性は、それが一意性に達しうるという性質を発揮する(それは概念を構成するという点からは望まれるものとなろうが)ことによって、コンピュータと人との対話の妨げとなりかねない。

しかして、「片仮名表記語」は、コンピュータでは歓迎される表記でなくなるだろうと予測されることになる。それは〈対話〉が一段と重要性を主張するネットワーク上のe-text環境では、ますます厄介なものになる。また、「漢字の復権」は、その非常用性が新奇性を喚起するからばかりではないことも理解される。漢字や平仮名のかわりにカタカナが用いられることは、コンピュータ化に逆行していることになる。ここで、片仮名表記語の将来にわたる確実な減少を予測することになる。

現代日本語で、カタカナが表記する言語的要素は、帰納的手続きにより、

- 固有名詞

- 外国語

- 外国人による日本語(の音声)

- 外来語(和製英語を含む)・近代音による漢語

- 擬音語・擬態語・擬声語

- 動物や植物の和名・俗名

- 漢字の慣用的な代替表記

- 臨時に特定の語(を示す)

- 臨時に特定の音(を示す)

- 符号の類

のように整理される。このうち、(4)をはじめに(2)(3)(10)などは表記として比較的安定しているが、(1)はローマ字(アルファベット)との間で表記の分担が進んでゆくと考えられる(かかるカタカナ語からの離脱は(2)(3)(4)に波及する可能性がある)。

外来語など、カタカナ語の「氾濫」が指摘されて久しい中で、「電脳」という漢字語が「コンピュータ(ー)」に対して公然とその地位を主張し、それに替わる地位を獲得するかにさえ見えることは、一見不思議な現象である注13。この現象の背後には、日本語の言語表記体系におけるカタカナの文字体系としての位置や、他の文字体系との相互性から生じるカタカナによる代替表記に関わる原理的問題との密接なつながりが存在しているように思われる。

- 13)本節は、1999年9月執筆の論文に基づいている。

コンピュータは、形式言語の到達点としてメタファーから最も遠いもののように思われもする。しかし、それはメタファで覆い尽されている。コンピュータは、プログラムを構成する文字によってその機能が発揮されることになり、他方、人間とのインタフェイスをメタファによって構築している。また、コンピュータはハイパテクストによってテクストの概念を「文字通り」に実現する。その意味で、コンピュータは、プログラムという文字通りの意味が、メタファという非=文字通りの表現によって、テクストという文字通りの意味と文字通りでない意味との抗争を文字通りに再現するものであるということができる。

文字通りの意味を想定することが隠喩に不可欠であるのは、それが常に事実と結びついているからであり、この意味で隠喩は類似性による〈見立て〉である。しかし、(隠喩の)文字通りの意味と見立てとしての効果の間の関係は、一意性をもってそれを解決しようとするならば、容易に見定められない。文学的隠喩はこの困難(決定不能性)を積極的に利用する。しかし、決定不能命題に対してもわれわれ人間の知性はなにごとかを直感・理解するもので、その時、隠喩は文字通りの意味でない意味や、文字通りの意味以上の意味を担うと見なされがちなのである(→1.1)。この関係決定という問題は、両者の対立が消去されるときにしか問題としての本来の意味を持ちえないのかもしれない。環境と行動との間の円環システム(→0.3)で行動=認識を形作る隠喩の働きは、それが隠喩だという認識を求めないときに最も有効に働く。

かかる重層的な構成に対して、「片仮名表記語」の二重性は、その企図の妨げとなる蓋然性を有している。人とテキストとの出会いのメディアであるコンピュータにおいて、メタファは文字通りの意味を否定するのでも、それに累加して新たな意味を担うのでもなく、両者は巧妙なやり方――メディアの物質性を覆い隠すリアルを生み出す――で互いに互いを消去する。片仮名表記語において、メタファーは文字通りの意味を否定し、その上に新たな意味を重ねようとする。このような性質は、メディアの物質性を呼び起こす。片仮名表記語は、人とコンピュータとの対話/融合の障碍となる。あるいは、現実を攪乱することが、何ら利益をもたらさないからには、e-text環境での片仮名表記語は慎むべき作法となりうるのである(二項的関係については→図1.3-4も参照)。

そのような理由で、「片仮名表記語」は、デジタル環境では概ね減少してゆく運命にあるものと予測されることになる。カタカナで代替表記される要素は、漢字や平仮名に回帰することが期待され、そこでは、文法要素を構成する平仮名に対して、カタカナと同じく分節化機能を持つ漢字の概念構成力が相対的に上昇することになろう注14。「電脳」という漢字語には、以上のような多少とも入り組んだ背景を見なければならないものと思われるのである。コンピュータの中で/上で、概念が漢字を資材とすることと、コンピュータの概念自体が漢字を資材とすることと深く関係していると考えられる。したがって、「電脳」という言葉(語)のレジスターが文字言語レベルにとどまっている

(陣内1998:97)ことも同じ立場から説明できるだろう。

- 14)この議論は、外来語や日本語の文脈に導入された外国語の衰退を問題にしたり予測するものではないが、そのような方向に関しても考えられるべきことはあろう。家庭生活に深く入り込む家電製品では、マニュアルやユーザが操作上で接触する日本語のわかりやすさが売り上げを左右しかねない状況にあるという(NHK“クローズアップ現代「『ビジネスは日本語が決め手』漢字で差がつく商品開発」”1999年9月16日放送分)。このことはコンピュータにも適用される(家電製品の大手量販店は、パーソナル=コンピュータを家電として位置づけたと言われている)。コンピュータの画面上の語(文字)の僅かな相違がユーザの行動(操作)を左右するという状況では、用語やその表記のアイコン化とも言うべき現実が見られ、その中で外来語のあり方が問われることにもなるだろう。

要約:現代日本語で、カタカナが表記する言語的要素は、(1)固有名詞(2)外国語(3)外国人の日本語(4)外来語(5)擬音語(6)動植物の和名・俗名(7)慣用的代替表記(8)臨時の語(9)臨時の音(10)符号のように整理される。このうち(1)(2)(3)(4)は、ローマ字(アルファベート)化してゆく可能性がある。また、(6)(7)(8)は「片仮名表記語」と呼ぶことができるが、この類はコンピュータのメタファとの不整合から漢字・平仮名に回帰してゆくと予測される。

うちやま・かずや (UCHIYAMA,Kazuya)