この文書は、学位論文をハイパテキストに編集したものです。

テッド・ネルソンによる60年代の造語〈ハイパーテクスト〉は、順序通りに書かなくても良い文章、つまりひとつの文章がいくつかに分かれていて、対話的な画面上で読者が読みたいところを自由に選択できるようなもの

(ネルソン1994:42)であるとされる。ハイパテクスト環境の特徴のひとつを端的に言い表わせば〈情報が増大するほど一貫性が失われてゆく〉といえる。これは、今日、ICT(情報通信技術)の発達によって印刷テクストでも一般的な文章作法となっている。テクストの量的・質的な増大が、読み手の能力をはるかに凌駕しているとき、読み手は自らの手に負えるテクストを作り出さなければならないし、テクストはそのことを許さなければならない。そうしなければテクストは〈記憶〉という存在基盤を失うだろう注1。

- 1)ここで「記憶」というのは、テクストが相互に関係化され置換される場を指す。

また、テクストは、物理的支えなしにも存在しえない。われわれの身体が、それを知覚しなければならないからである。そして、その支えには、書き手の用いうるものと読み手の用いうるものとがある。書き手の用いうるものは、大抵、読み手も用いうる。道具立てにおいて非対称性が成り立つものとして、書見台と消しゴムとが思い浮ぶ。古く、写本や印刷本は、貴重であったり巨大であったりすることを理由に、書見台に括りつけられることになった。同じく、現在、電子書籍は専ら技術的な理由からハードウエアに括りつけられている。書籍と直接比較できるのは閲覧ソフトのインタフェイスである。デスクトップ機での読書は、書見台での読書に似ている。また、「作者」の存在するテクストは、その外形に書物(紙に印刷され製本されたテキストの配付形態)を指定するため、消しゴムは読み手には使えない。紙の上の書き手の特権は消しゴムに象徴される注2。

- 2)消しゴムとデリートキーとが同じものであることは、手書き作文とワープロ作文とがスタイルに影響しない(金ほか1994)ことで確かめられるが、後者は(電光的に可変的な文字列と関わることから)読み手の利用可能性がより大きい。

本節では、消しゴムに代表される〈テクストの修正装置〉に焦点を当て、それらの道具立ての間の関係を、文体論的視点で整理することを通じて、従来周辺的と見做されてきた表記上の要素と他の表現的現象とを関係づけて論じる方向を考えたい。

バルト(1987:76)は、話しことばでの修正・訂正は、削除でも抹消でもなく、訂正を付け加えることであるという。書きことばでの修正は鉛筆によっても消しゴムによっても可能だが、話しことばはそうでない。初期の印刷文化内では、書物が短期間に利益を得ようとやっきの無知な印刷業者の手に渡ると…異本が急増し、正誤表をきりなしに出さなければならなかった

(アイゼンステイン1987:56,80)し、電子掲示板などの電子コミュニケーションでは、訂正を付け加えることがしばしば見られる。テクストの修正法には追加と削除とがあるが、消しゴムは、時間軸を逆行し、ことばを〈削除〉し〈修正〉する点で、コミュニケーションの速度に関わっているように思える。

伝達の速度は、技術とメタファーとの両面から、コミュニケーションの様式を変え、同時に表現を含む情報伝達を速度という観点から捉えるよう要請する(→3.2.2)。人間のコミュニケーション行動において「言語」を際立たせているのは、その速度である。言語ほどトータルに人間に対して素早くはたらきかけ、それを動かすものはない。言語コミュニケーションの速度を問題にすべきことの源はそこにある。杉本(2001)は、三島由紀夫の『新聞紙』を対象に、移動する行為者に体感された速度が、実在する物理的時間注3を空間の実在から引き剥がして〈純粋に意識的な時間〉をうみだす表現上の効果(『新聞紙』では現象の表層における因果的直結性の設定)について述べている。この指摘は、ボードリヤール(1988)が述べるところと基本的に同じである注4。体感される速度は、重力の空間的支配を逃れるすべとなり、速度自体よりも早いために持続的時間を無効にするのである(ボードリヤール1988:11f.)。例えば、テレビの衛星中継における送受信の継時的速度が「LIVE」という即時性に読み替えられるとき、われわれの存在=所有していた空間は対象に向かって移動する速度を追い越して、持続的時間と均質な空間とは不連続性へ霧散する注5。そのとき、われわれは遠隔存在するといえ注6、そこでは部分と全体との関係が転倒される。持続的時間において、すべてを経験することが或る長さに渡ることをいうのであれば、当然、存在の瞬間性においては経験したことがすべてである。修正装置と速度との関係を考えるに、追加による修正は速度の中でも機能するが、削除による修正は持続的で遅い速度の中でしか可能でないように思われる。しかし、一定の早さを超えると、速度は追加の余地のない全体性を構成する。

- 3)原文では

外界の時間

、客観的な時間の流れ

などとされるが、ここでは私信によりこう表現する。

- 4)表現自体の速度と表現された速度とがまったく同じ問題を構成すると主張するものではない。

- 5)持続的で計時的な時間(連続的・均質=空間のようなもの)から瞬間的で経験的な時間(不連続で伸縮するもの)へと言い換えることもできよう。時間概念が、連続的・持続的時間と断続的・瞬間的時間とに二分されるのは、大雑把であったとしても役に立つ。持続性・連続性を含むかぎり、それは空間のメタファーを免れない(バシュラール1997)からである。

- 6)存在の転移ではあっても、〈身体の移動〉に対する〈意識のみの移動〉でない。

ここで、e-textの読みが思い出される。いうまでもなく、それは物理的に固定された明確な境界がなく、分散ハイパメディア資源は膨大で、全体を読むものは誰もいない。そこでは、行為の持続によって一つの全体を読むことが重要なのでなく、読んだものだけがすべてといえる。もちろん、印刷テクストも拾い読みできる。グラスムック(1995:060-061)が論じているように、〈グーテンベルグの銀河系〉でのアルファベート順の排列が語句の検索と拾い読みとを可能にしたのであり、引用符なども文字の〈ことばとしてのつながり〉と〈モノとしてのつながり〉とを切り離すものと見ることができる(引用符については別に論じる)。但、印刷テクストは図書館などでのストックを前提し注7、e-textは分散的なフローを前提する(金子1999)。過剰なフローがわれわれの情報処理能力を問題にする限り、誰しも自分の読んだものが全体であると理解してよい。しかし、自分の読み方が唯一であると考えるべきではないはずである。

- 7)書物には、本質的に〈完成〉を目指して〈蒐集〉される性質があると考えられる。

注釈の挿入可能性を排し、他者のことばをテクストから締め出すときには、印刷本の作者を裏返しただけであり、テクストは線的秩序の境界に閉ざされる。また、ウェブブラウザ市場が一米企業の寡占を許している注8ことから、他ソフトの閲覧を制約するウェブページが増えている。情報の可視性の増大に反するかかる傾向も、われわれのコミュニケーションを利することにはならないだろう。開かれた非線的結合の中では、読み手の裁量に注目されるが、コミュニケーションが力関係の競合を伴う以上、テクストを閉ざし、可視化に対する不可視化・非線性に対する線性の導入といった逆行する動きも一方の本質といわなければならない注9。

- 8)表現されたものの違いが、表現すべきものに依存しているのならば、そこあるのは表現するものの個性の違いでしかない。しかし、重大な差異は、表現されたもののうちの〈読み手がそれを見ないもの〉をめぐって存在し、表現するものの側から見れば、見えるものをどのように見ないように仕向けるかが関心事になるだろう。テクストの全体的可視性は、表現が「見えるようにすること」であると示す(→0.3.2)とともに、表現しえないものは表現できないことを明らかにする。課題は、表現しえないものを表現しようと努めることでは勿論なく(それは不可能である)、表現しうるものを表現しないことでもなく、表現しうるものを表現しながら見せないことにあると考える。戦略的に語ろうとすれば、人は沈黙よりも冗舌を選ぶはずである。これは、見えるものを見せないという点で〈木の葉は森に隠せ〉(

賢い人は葉をどこに隠す?森の中に隠す…森がない場合には、自分で森を作る。そこで、一枚の枯れ葉を隠したいと思う者は、枯れ木の林をこしらえあげるだろう

(チャエスタトン1982:317))という原理だといえよう。表現されたものの膨大な量を前にしては、読み手は見えるものを見ない選択を強いられる。但、そこで重要なことは、十分な選択肢の提供であろう。ウェブ・ブラウジングでも、個々のページやサイトが様々な環境で同一の見え方をしなければならない(この要請は表現の可能性を不当に制約する)わけではない。ある環境で特定のサイトやページが見えないことはむしろ当然であり、特定のブラウザが事実上の標準と君臨している現状こそが打破されるべきなのである。これはまなざしのグローバリゼーション

(ヴィリリオ1999:22ff.)ともいいうる状況だろう。なお、onestat.comのリサーチによれば、MSIEの占拠率は2002年1月現在95.3%である。

- 9)力関係の競合は様々な逆用を生む。例えば、ICTは、地縁・血縁を脱した広範な人的交流とともに、草の根でのテロルにも利用される。

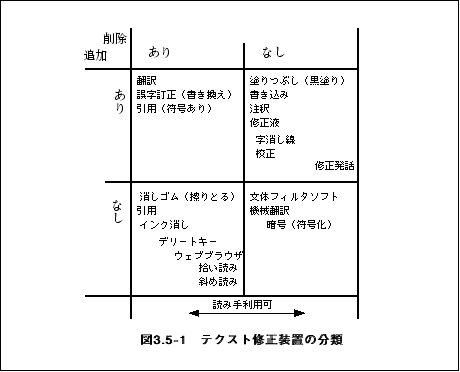

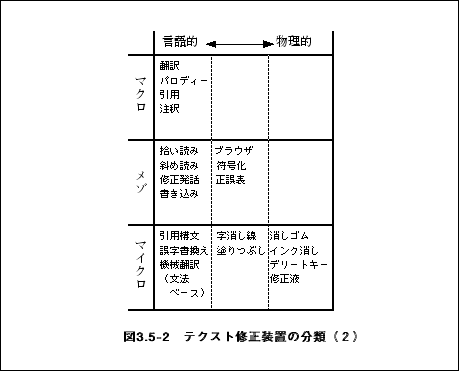

趙(2002)は、志賀直哉の草稿とテクストとの比較から、簡潔と評されることの多い表現特徴が、〈削除〉と〈追加〉という両方向の改変によって成ることを明らかにしているが、テキストの修正装置は、〈追加〉と〈削除〉という観点から考えることができそうに思える。表現は、しばしば、その全体性と統一性とに言及される。書物の線的表現では、両者が一致するのが常だが、それが表現一般の性質でないことは明らかだろう。追加・削除という基準は、全体性と関わっており、同時に拾い読みや引用との関わりでは、統一性に関わっているといえる(→3.5.2)。テクストの修正装置という観点は、メディア形態を問わず表現の全体性と統一性とを考えるときに有効であると考える。ここでは、追加・削除という点から、〈テキストの修正装置〉を図3.5-1のように整理し、以下に、追加と削除とによって整理されるテクストの修正装置が、具体的な言語表現の中でどのように現れるのか考察することにしたい。また、テクストの修正装置は、現象のレベルにおいて区分することもできるだろう。マイクロ・メゾ・マクロの3分法(野村2000)をとるときには図3.5-2のようになるだろう。本節2項では〈テクストの引用〉が、マクロ・メゾ・マイクロのそれぞれの水準で、テクストの修正装置としてどのように見做されるのか、特にその形式に注目して考察する。

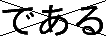

丸谷才一「年の残り」では、見せ消ちの手法が使われている。少年の日記に上書きされた字消し線と物語中の隠蔽された遺書とが対比され、存在という事実の〈削除〉の意味が問われる。消しゴムは過去にさかのぼって原因を消去するが、字消し線は現在の結果を追加する。また、符号による修正は必ずしも否定を意味するのではない。「内部は外部 。」のような抹消記号は対立を棄却することで二項性を無化する。ここでは、遺書の存在の否定と存在をめぐる問の拒絶、過去と現在、老人の受いれる運命と少年の他愛のない生活との対比と交錯とが、削除による修正と追加による修正との対比に託されている注10。30数年後に改めて遺書の存在を問われた老医師は

。」のような抹消記号は対立を棄却することで二項性を無化する。ここでは、遺書の存在の否定と存在をめぐる問の拒絶、過去と現在、老人の受いれる運命と少年の他愛のない生活との対比と交錯とが、削除による修正と追加による修正との対比に託されている注10。30数年後に改めて遺書の存在を問われた老医師はなかった

と付け加えるが、何も言わずに死んだ

とき痕跡の消去のなされることが示されるのである。

- 10)丸谷は、最終章と他の部分との対比を明確にするため〈消し〉の多い日記の文章体を使ったと自作解説している(『文学界』43年9月号138頁)。

テクストは物理的支えなしには存立しえない。従って、テクストは認知性の環境内に留まるだけでなく、「引用」されなければならない。テクスト理論に依って言い換えれば、テクストは関係的に定義される引用のモザイクで、ことばは隅々まで鍵括弧で括られている。痕跡としての文字は原理的に〈発音可能〉だが、その本質は口頭言語と書記言語との区別に権利上先立って存在するものと見做される注11。書かれたコトバが音声的に朗唱されうるのならば、話されたコトバは文字によって繰り返されなければならないはずだが、書かれたコトバもまた文字によって繰り返される。われわれは、そのような言語形態の反復を引用と呼ぶ。「引用」とは既に書かれたものを書くことだといえる。

- 11)このことは「エクリチュール」などと呼ばれる。

藤田(2000)は、先行して存在するコトバ(それ自体の類似記号か発話の行為や発話という事

柄の指標記号と見做される)を類似記号によって提示することを意図した表現が「引用」だとしている注12。ここで、類似記号が必ずしも類似物を意味しないことから、極めて一般的な規定になっている。鎌田(2000)は、引用を元発話に関わりのある創造的表現

であるとする引用句創造説

を提案しているが、基本的にはこの規定を外れるものでない。引用句創造説

のいうところは、表現が現実の再現でないということであろう。

- 12)表現は、それが世界の言及であり、同時に、世界の一部であるという事実によって、インデックス的性質を持つ。引用をアイコン的と見做しうるのは、表現の中に引用を識別するとき、つまり、表現におけるインデックス性よりもアイコン的性質を強調するということである。そのことによって、言語表現は引用(部分)と非引用(部分)とに区別され、言語の本質がシンボル的側面にあることも明らかになる(

象徴は、かれ[パース]も力説しているように、そのなかに類像と指標との双方か、あるいはどちらかひとつを摂りこむことができる

(ヤコブソン1984:53))。

小森(1988:3-10)がいうように、引用は、先行するテクストの連合関係と統辞関係とを新たなテクストの表層に喚起し、相互干渉作用を生じさせるもので、その表示が特定の語によってなされたとしても、関係はテクスト空間の全体に関わる(このことは、ハイパリンクを考えると明らかである)。連合関係はテクストの表層に潜在し、統辞関係はテクストの表層に顕在するが、引用がテクストの表層での削除の操作を伴うことは、電子メールの返信などで実感することができる注13。

- 13)引用の本質が構成要素の省略にあるとするものではない。

引用を特定の部分テクストの部分の削除と見做しうるならば、引用符や引用中の表記符号の有無が問題になりうる。つまり、引用符のない直接引用が〈削除〉によるのに対し、引用符や省略記号(リーダ「…」や「(中略)」など)つきの引用は、〈削除+追加〉という手続きとなる。この点で引用は翻訳と似ている。機械翻訳が表現の置換(同じ文を必ず同じ文で訳す)と見られるのに対し、自然翻訳は、新たなテクストを対置した上で元テクストを消す手続きであるといえるだろう(そこから翻訳は作者の表現の追体験と言われてきた)注14。引用と翻訳との違いは、手続き上の前後関係で、引用が同等性の提示を意図するものであることが知られる。但、口頭語での引用(直接話法)は、伝送連鎖での保守力が脆弱である。そのため、翻訳との区別は難しくなる注15。また、沈黙に対する「『……』」や、疑問や不可解さに対する「『?』」、驚きに対する「『!』」のような引用にも同じことが言える注16。

- 14)機械翻訳と文体との関係については、3章1節参照。

- 15)この点を敷延するのが

引用句創造説

だろう。実際に、鎌田(2000:82)では、映画の吹き替え翻訳が直接引用の一種とされている。

- 16)藤田(2000:581)は、「………」のような引用の用例は、引用が類似記号の表現であることを明らかにするものとしている。

ここで、スタイルの引用という問題を考えておくべきだろう。鎌田(2000:57)は、[直接話法は]『直接話法スタイル』とでもいうべきレトリカルな要素を含む、新たに『創造』される表現である

と述べているが、〈スタイルとはスタイルの引用である〉というバルト(1979)のヴィジョンに近づくならば、先行して実在したテクストの「模倣」であろうとなかろうと、スタイルは一言語の規範的文例集からの引用である。この引用はステレオタイプ的類型の使用といえ、形式の問題であっても内容の問題でない。内容は、形式が形式と内容とのシステムである限りにおいて機能する。また、形式が、書き手によって意識的に選択されているのではないということに注意が必要であろう。形式の存在以前に意識はありえないからである。文体論は、行動が存在を規定し、存在が意識を規定すると考えるのである。

言語表現の中には引用であることを明示する形式が存在する。引用の最も明瞭な標識は引用符である。引用符には様々な形式があり、小カギ(「 」)や二重カギ(『 』)のほか、二倍ダーシ(――)、二倍リーダ(……)、山形(〈 〉)、二重ギメ(《 》)ダブルクォーテーション(“ ”)などもしばしば用いられる注17。これらの記号には、テクスト内で使い分けが見られるのが普通である。例えば、手許の文庫本(村上春樹『風の歌を聴け』)を調べてみると、通用にしたがって直接引用は小カギ、会話表現の話者交代は改行で示されているが、引用中の引用には山形と二重カギが用いられ、話ことばでは前者、書きことばでは後者という使い分けが観察される。また、ラジオ放送時に断続的にやりとりされるオフレコの会話は二重ダーシを用いて散らし書きされ、音楽や小説などのひとまとまりの引用には小カギと字下げとが用いられている。

- 17)小カギような文中に埋め込まれる引用符に加えて、電子メールや電子掲示板では行頭に不等号や二重不等号を用いる慣習がある。

>11 名前:ななしたん

>10

>>なんか恥ずかしい…

恥しいのが (・∀・)イイ! のでは?w

この例では、発言番号10の一部を引用しコメントを付加したものであることが示される。このようなスタイルは、川上ほか(1993:38)が指摘しているように「改めて打ち直す必要がない」ところから広く行なわれている。

大内(1986:58)は、杉みき子の「夜の果物屋」について、『――』による会話表現が地の文との対比から、あたかもつぶやきのような、際立たせない効果をもたらしている

と指摘しているが、小カギには引用を強く明示する機能がある。なぜ引用を明示するのかと素朴に考えれば、テクストが等しく引用であることを隠すこと、また、表現にテクスト内/間の距離に応じた階層性を持ち込むことで、線性を生じるということだろう。藤田(1996)は、池波正太郎の『剣客商売』について、その一文のモザイク的成り立ちを殊更示して見せる

小カギの用法を指摘している。この場合、引用のモザイク性は、平面的広がりでなく、文章の物理的な一次元的展開の中で、内部に序列性を感じさせる。ネルソンは、ウェブのディレクトリ構造は線性の残滓で、ウェブはハイパテクストでないと批判している。ハイパテクストは、全体を平面且つ表面とする純粋なリンクの構造でなければならないということだろうが、引用符(小カギ)は、装飾的なウェブページの構造とよく似ている。本稿では、引用符は、引用という表現行為の表現性を線性の表現と見做すための記号であると考えたい注18。話されたことばの引用に引用符が用いられやすい注19のは線性の顕在化という点で自然だろう。その機能が引用の明示だとすると、引用符は過度に装飾的といえ、結果として印刷テクストの視覚的修辞のひとつになっている。

- 18)旧来の線的秩序を解体し、新たな線的秩序を表現の表層に定着させる点で、引用符は「ディープリンク」と似た問題を提起するだろう(いわゆる「文脈を無視した引用」)。

- 19)藤田(2000:585-586)は、話されたコトバの引用に引用符が用いられやすく、間接話法などで通例避けられるのは

リアルさの意識の強弱の反映

であるとしている。

様々な事象を横断的に概観してきたが、〈テクストの修正装置〉という観点は、メディア形態を問わずに表現の全体性と統一性を考える場合に有効であると見られよう。また、〈テクストの修正装置〉という観点から捉えるときに、字消し線や引用符などの周辺的と見做されがちな表記上の要素を含め、引用、翻訳、注釈、拾い読み、ウェブブラウザ、表現の速度などが文体論の問題として統一的な見通の中で論じられることも理解されるであろう。

要約:テクストには物理的支えが必要だが、それは、テクストの参与者が等しく利用可能なのでない。その点で注目されるのが〈テクストの修正装置〉である。〈テクストの修正装置〉は、メディア形態を問わず、表現に全体性と統一性とを与えるものである。

うちやま・かずや (UCHIYAMA,Kazuya)

![]() 。」のような抹消記号は対立を棄却することで二項性を無化する。ここでは、遺書の存在の否定と存在をめぐる問の拒絶、過去と現在、老人の受いれる運命と少年の他愛のない生活との対比と交錯とが、削除による修正と追加による修正との対比に託されている注10。30数年後に改めて遺書の存在を問われた老医師は

。」のような抹消記号は対立を棄却することで二項性を無化する。ここでは、遺書の存在の否定と存在をめぐる問の拒絶、過去と現在、老人の受いれる運命と少年の他愛のない生活との対比と交錯とが、削除による修正と追加による修正との対比に託されている注10。30数年後に改めて遺書の存在を問われた老医師は